Angélique Marguerite le Boursier du Coudray née à Clermont-Ferrand en 1712 au sein d’une famille de médecins. Elle est la première sage-femme à enseigner l’art de l’accouchement dans les campagnes et créer pour cela le premier mannequin d’obstétrique.

Obtenant son diplôme de sage-femme en 1739, elle exerce pendant 16 ans à Paris puis revient en Auvergne en 1754. Elle commence alors à donner des cours gratuitement en milieu rural afin de former les matrones. En 1759, elle écrit un livre et créer le premier mannequin d’obstétrique, qui lui permet de rendre ses leçons plus « palpables » pour les matrones qui n’ont reçu jusqu’alors aucun enseignement théorique et sont habituées à « ne saisir que par les sens ». Pendant les deux mois que dure la formation, les élèves vont alors s’entraîner sur le mannequin afin d’apprendre le geste obstétrical pour espérer faire réduire la mortalité infantile.

Le mannequin qu’elle appelle « la Machine de Madame de Coudray » représente un bassin de femme en taille réelle où les organes génitaux externes sont visibles, la paroi du vagin est mobile, le périnée est reliée par deux liens permettant de serrer ou de dilater l’orifice vulvaire pour imiter l’ampliation du périnée lors du passage du fœtus. Elle est aussi composée d’un fœtus de sept mois relié par un cordon ombilical de 50 cm à une matrice pourvue d’une ouverture permettant de visualiser le placenta. Des mannequins de fœtus de jumeaux sont reliés par leurs cordons ombilicaux à un même placenta, ils permettent de visualiser le cas des jumeaux, accouchement à risque selon Angélique du Coudray puisque la césarienne n’est pas encore pratiquée à cette époque. La machine est faite de tissus et de peau rembourrée par du coton. Une radiographie du mannequin a permis de révéler que sous les tissus se trouve un vrai bassin osseux de jeune femme. Cette dernière permet à un enseignement pratique à des femmes qui ne savent pour la plupart ni lire ni écrire. L’unique exemplaire, en bon état est conservé au musée Flaubert et d’histoire de la médecine à Rouen. Cette machine a été reproduite en 2004 par Rebecca Campeau et elle est aujourd’hui exposée au musée de l’Homme.

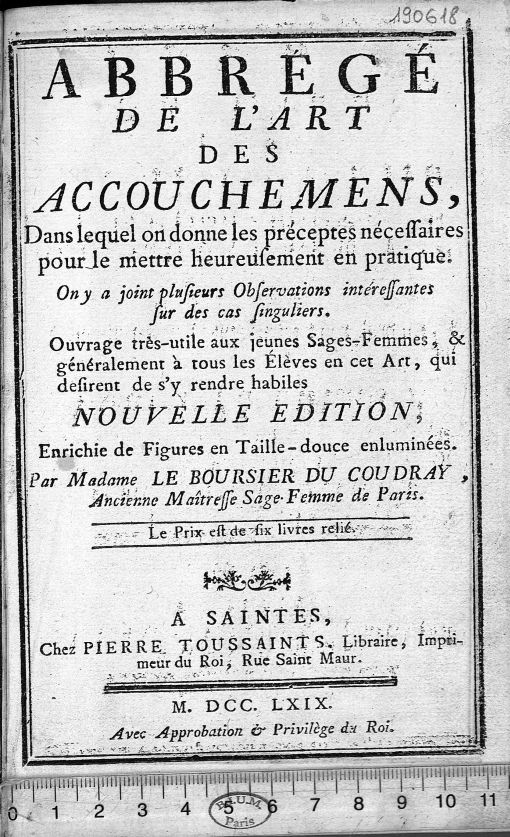

Elle publie en 1759, l’Abrégé de l’Art des accouchements, qui sera son manuel d’enseignement. Une seconde version, est publiée en 1769 illustrée avec des gravures en couleurs. On peut retrouver l’intégralité de son ouvrage sur le site : https://archive.org/details/BIUSante_190618/page/n67/mode/2up

Cette même année, elle reçoit de la part de Louis XV, un brevet lui permettant de donner des cours dans tout le royaume. Elle commence donc un tour de France obstétrical qui durera 25 ans jusqu’en 1783. Elle formera plus de 5 000 femmes et 500 chirurgiens dans une cinquantaine de villes françaises. Un certificat est délivré à ses élèves à la fin de sa formation, ouvrant à une professionnalisation du métier de sage-femme. En 1783, elle s’installe chez sa nièce : Marguerite Coutanceau. Cette dernière prend la direction de la première maternité de Bordeaux et présente devant l’Assemblée nationale un mémoire démontrant l’importance d’un enseignement des matrones. Angélique du Coudray meurt en 1794 à l’âge de 82 ans en ayant réussi sa mission, celle de faire reculer la mortalité infantile.

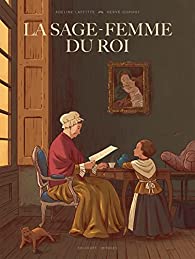

Après avoir été longtemps oubliée de l’Histoire, une bande dessinée vient de lui être consacrée « La sage-femme du roi » écrite par Adeline Laffitte et illustrée par Hervé Duphot.